この書籍の販売は、2019年4月4日をもちまして終了いたしました。

●タイトル:

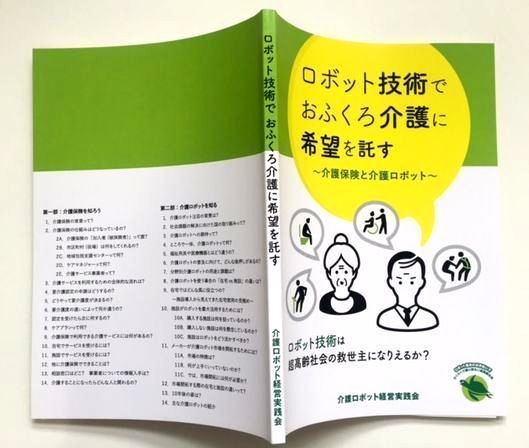

ロボット技術で おふくろ介護に希望を託す

~介護保険と介護ロボット~

●構成:

・第一部:介護保険を知ろう

・第二部:介護ロボットを知る

●大きさ・ページ数:

・A5サイズ、計136ページ(除:表紙)

●色:

・表紙はカラー

・本文はモノクロ(紙は目に優しいクリーム色)

●対象者:

- 身内の将来の介護が気になっているが、自身に知識がないため、遅かれ早かれ起こりうる事態に備えておきたいという方。

- 介護ロボットの導入を検討している介護業界の方および介護ロボット市場の開拓を検討される開発者、製造業、販売業の方。

ヒロシ、49歳、大手企業勤務

俺、ヒロシ、49歳。22で大学卒業してからずっとサラリーマンだ。バブルの大量採用の時代に三流大学から大手マスコミにコネ無しで上手く潜り込むことができたラッキーな男だと思っている。以来、「寄らば大樹の陰」で、たいした仕事をしなくてもかなり良い給料をもらうことができた。同年代の大手メーカーのサラリーマンよりも給与水準がかなり高い。さすがマスコミ、しかも大手だ。

それに、大手マスコミ勤務は体裁がとても良い。30代前半の頃は、今でいう「合コン」へよく参加した。すると、俺のような(当時から)デブで頭がピカっとしている男でも勤務先を告げた途端に、冷たかった女性の態度が一変。笑顔でボディタッチしてきて、「今度、一緒にご飯行きませんか?」だって。そんな女性が多いことには驚いた。世間には職業、勤務先の知名度、肩書など表面的なものだけで人を判断する単純で愚かな奴が多いもんだなと当時は痛感した。

しかし、50歳を目前にした今、社内では肩身が狭く、肩たたきを待つばかりだ。これまでは年功序列の恩恵を受けて苦労することもなくほぼ毎年、確実に給料が上がった。入社10年目の30代前半で「1,000万円プレイヤー」の仲間入りを果たし、その後も年収は上がり続けた。入社した頃から「年功序列は崩壊するゾ!」と脅かされ続けてきたが、リーマンショックの後にボーナスカットがあった程度。今日までオイシイ汁を吸い続けてこれた。スピンアウトなどしないで、大手にしがみつくキャリアは正解だったと自身を納得させている。だが、人生を完全に会社に預けた生き方だった。

だから、1つの会社、しかも大手しか経験していない俺に今さら「独立しろ!」と言われてもムリな話だ。独立して個人事業主になり、表向きは見栄を張って「ヒロシ メディア戦略研究所 代表」などと勝手な屋号や肩書を付け、上海、ジャカルタ、ホーチミンなどにバーチャル事務所を設置して、「アジア展開を進めてる!」などと大風呂敷を広げることも可能だ。

だが、大手しか経験していない中高年にありがちだが、小予算でお客を集めた経験などなく、集客にはとても苦労するだろう。サラリーマン時代の人脈が頼りになるのも初めだけ。結局、ハローワークへ行って時給1,200~1,300円程度、年収330~340万円と大卒社会人1~2年目のような待遇のアルバイトを見付けてくるハメになるだろう。そんな仕事をしているなどと仲間には話せない。だから、可能な限り会社にしがみ付く。65歳まではなんとか。

そんな俺の名刺には「課長」と書いてある。でも、実は部下など1人もいない。「劇団ひとり」のごとく「課員ひとり」であり「ひとりぼっちの課」だ。名ばかりの課だ。同期の中には役員になった輩もいるが、俺はいわゆる万年ヒラリーマン。しかも、この年にもなると、毎年、年賀状のかわりに「喪中はがき」が少なくても4~5通は届く。

高齢化で環境は変わっている

実は、同じ町内に住んでいるウチの70代後半のおふくろの健康状態がとても心配だ。最近、膝が弱っていて、手すりにつかまらないと階段から降りることさえかなり大変らしい。明らかに身体機能が衰えている。5~6年前とは大違いだ。

実家の隣の伊藤さん宅には80代後半のおばあちゃんがいて、電車で3駅ほど離れた街にある「トクヨウ(特養)」という施設に入っているそうだ。また、近所に住んでいる中学時代の同級生の青木君のお母さんは75歳。ウチのおふくろよりも3~4歳若いが、家の中にヘルパーというヨソの人が入ってきて色々と世話をしてもらっているらしい。

昔は、「子供が年老いた親の面倒をみる!」のが「当たり前!」のように言われていたそうだが、今はそうでもない。時代は大きく変わっている。30年くらい前まで近所にあった大手企業の社宅、今はどこも老人ホームに変貌してしまった。一見、普通のマンションのような感じだが、よくみると「有料老人ホーム」と書いてある。

週末に街を散歩してみると、マンションの一室で介護関係の事業所を運営している会社を目にする機会が多い。平日の昼間にスポーツクラブへ行こうものなら、周囲は元気なお年寄りだらけだ。こういう街の変化からも高齢化の進展を感じ取ることができる。介護の仕事で生計を立てている人もかなり増えているようだ。週末、新聞折り込みの求人チラシに目を通してみると「介護バイト三昧」って感じだ。

おふくろの介護は、一体、誰が面倒みるのか?

ウチのおふくろは、膝が弱ってしまい、近いうちにもしかしたら青木君宅のようにヨソの人に家に来てもらい面倒を見てもらうことになるかもしれない。あるいは、施設に入れて24時間365日面倒を見てもらうことになるのか?

今日、明日は良くても、果たして1年後は大丈夫だろうか?転倒でもしたら、即車いすの生活になってしまうのではないか?遅くても5~6年後には、1人で歩くことができなくなるかもしれない。

このような問題には遅かれ早かれ直面するはずだ。そしたら、誰がおふくろの面倒をみるのだろうか?

姉貴か?でも、50代の姉貴はフルタイムの仕事をしていて、自由な時間は夜と週末だけ。おまけに、住んでいるマンションまではちょっと遠い。となると、「えっ!?」、もしかして近くに住んでいる俺か?俺がおふくろの介護の面倒をみるのか?

おふくろの介護については、考えれば考えるほど心配になってくる。

介護現場にロボットとは驚きだ?

ところで、先日、テレビをみていたら、工場だけではなく、介護の現場にもロボットが使われているとのことだ。テレビ取材先の施設では、若い介護職員がロボットを装着して、おばあちゃんを抱え上げていた。ロボットというと製造現場で使われるイメージがあったが、介護にロボットとは驚きだ。

- どんなロボットがあるのかな?

- 果たしてロボットが介護の現場でどのように使われているのかな?

- 本当に上手に使われているのかな?

- 高くないのかな?

こんな風に思いつつ、一方である事に気が付いた。「ある事」とはロボットが介護の現場で身近になりつつあり、「介護ロボット」という言葉こそ何度も耳にしているが、実は何も知らないのだ。介護ロボットについては実は何も知らないのだ。

実は介護についても知らないことだらけ

また、「介護ロボット」の「介護」という言葉は当たり前の如く知っている。もちろん、「介護保険」という言葉も知っている。給料から介護保険料が天引きされていることも認識している。ところが、介護保険の制度については殆ど知識がないために、もしウチのおふくろに万が一のことが起きたら、一体、どこで、何を、どうしたら良いだろうか?介護については、何かを判断するための知識があまりにも欠如しているのだ。

つい数年前までは、「有料老人ホーム」があるから、「無料老人ホームもあるのかな?」なんて思っていたくらい無知な俺だった。1990年代の前半に、ウチの会社の社長(当時)が「インターネット」という言葉を知らないために接待の場で恥をかいたという話を聞いたことがあった。

その話と同様だが、実は俺も「トクヨウ(特養)」と言われてもわからなかった。子供の頃によく見かけた大型のマッチ箱に「お徳用(トクヨウ)」と書かれているのをよく記憶していたので、恥ずかしいことに、「トクヨウ(特養)」と言われて大型のマッチ箱をイメージしていた。それがつい3年くらい前のことだった。

さらに、1年前、職場にいる50代のパート職員に「課長、お母様の相談なら、ホーカツに行ってみれば?」とアドバイスされた。ところが、課長としてのプライドが邪魔をして正直に「それって何ですか?」と聞き返せなかった。後にネット検索してみたが「何カツ」だかわからないまま結局諦めてしまった。「トンカツ?」「シュ―カツ?」「コンカツ?」。実は、パート職員が口にした「地域包括支援センター」とかいうのを知ったのはつい半年前のことだ。しかし、行ったことがなく、今でも何だかよくわかっていないのだ。

相続や墓の前に介護の課題に直面する!

高校や大学時代の同級生の仲間たちの間では、「やれ相続だ!」「遺産分割協議書の準備がああだ、こうだ!」と今から心配している者がいる。また、今から自身の老後資金の不安を業者から巧みに煽られ、中古マンション投資やアパート経営のセミナーに30万も40万円もの大金を注ぎ込んで熱心に勉強している奴もいる。業者と結託しているにすぎないFPにすすめられて金融商品の購入にあれこれ悩んでいるのもいる、さらには、身内と墓についてもめている仲間もいる。「檀家」という制度が今の世代には敬遠されつつあるようだ。

だが、相続や墓のことであれこれとつまらぬ争いをする前に、おふくろという身内の「介護」という厄介な問題に直面するのはもう時間の問題だ。自身の老後を心配する前におふくろの介護が先だ。遅かれ早かれ必ずやってくる。今から心の準備だけではなく、知識武装が絶対に必要だ。知らないままでは大変なことになってしまう。

役所の資料ではわかりにくい!

そんな心配があり、暇な時間に介護保険について調べてみた。役所へ行ってパンフレットをもらってきたこともあった。資料を色々とみたのだが、どうもポイントがわからない。役所が作る資料は情報がてんこ盛りだが、わかりにくい。失礼だが、政策の目線から作られているものが多い。政策目線で制度を説明しようとしているため、利用者目線ではないのだ。1つ1つの細かな説明とは別に、まずは全体像や流れを体系的に掴みたいのだ。

利用者目線でわかりやすく説明してあります!

さらに、介護ロボットについても調べてみた。過去の新聞や雑誌の記事も検索し、レポートもいくつか出ている。しかし、どれも「介護ロボット」の「か」の字も知らない素人向けに書かれた内容ではない。

自治体事業のレポートの類は、どれも内容が少し専門的だ。リハビリの専門家向けのテキストのようなものもある。研究者、あるいは市場参入を意識しているビジネスマンには良い内容かもしれない。でも、どうも「そこらのおばちゃん達」に理解してもらえるような内容ではない。そもそも「介護ロボット」の「か」の字も知らない俺のような典型的な文系人間に、専門用語は抜きで、介護保険制度の話と合わせて、わかりやすく介護ロボットについて説明してくれる書籍はないものだろうか?

書籍「ロボット技術で おふくろ介護に希望を託す」

書籍のご案内

「ロボット技術で おふくろ介護に希望を託す」は、ヒロシのような方のために書かれた介護ロボットに関するテキスト版の書籍(教材)です。身内の将来の介護が気になっているが、自身に知識がないため、遅かれ早かれ起こりうる事態に備えておきたいという方のために書かれています。

実は、国や自治体の後押しもあり、施設では介護ロボットの普及が進んでいます。しかし、施設に導入させようとするとお金の問題をはじめ、業務の生産性の低下、事故の心配などさまざまな課題が指摘されており、普及には時間が掛かっています。思うように普及が進んでいるわけではないのです。

1:介護保険の背景って?

2:介護保険の仕組みはどうなっているの?

2A:介護保険の「加入者(被保険者)」って誰?

2B:市区町村(役場)は何をしてくれるの?

2C:地域包括支援センターって何?

2D:ケアマネジャーって何?

2E:介護サービス事業者って?

3:介護サービスを利用する時の全体的な流れは?

4:要介護認定の申請はどうするの?

5:どうやって要介護度が決まるの?

6:要介護度の違いによって何か違うの?

7:認定を受けたら次に何するの?

8:ケアプランって何?

9:介護保険で利用できる介護サービスには何があるの?

10:自宅でサービスを受けるには?

11:施設でサービスを受けるには?

12:他に介護保険でできることは?

13:相談窓口はどこ?事業者についての情報入手は?

14:介護することになったらどんな人と関わるの?

一方、在宅介護では困っている人が大勢いるはずなのに、なぜか政策では施設への普及を先に優先させています。そのために、介護ロボットの中には、今すぐに在宅でも活用できるものもありますが、在宅へ普及させる取り組みが大きく遅れています。

確かに、介護ロボットはまだ「高い」です。でも、高くても「買いたい!」「買える!」という人は大勢いるはず。美容整形、矯正歯科、高級腕時計などに数十万円どころか百万円単位の大金を投入できる人が一定数以上いるのと同じで、身内の介護のためなら多少値が張っても「買いたい!」という人は少なくないはずです。そういった方々にも、介護保険の制度と介護ロボットについて理解していただくために、ご用意させていただいた書籍です。

1: 介護ロボット注目の背景は?

2: 社会課題の解決に向けた国の取り組みって?

3: 介護ロボットへの期待って?

4: ところで一体、介護ロボットって何?

5: 福祉用具や医療機器とはどう違うの?

6: 介護ロボットの普及に向けて、どんな後押しがあるの?

7: 分野別介護ロボットの用途と課題は?

8: 介護ロボットを使う場合、「在宅vs.施設」の違いは?

9: 在宅ではどんな風に役立つの?

~施設導入から見えてきた在宅使用の見極め~

10: 施設がロボットを最大活用するためには?

10A.購入する施設は何を狙っているのか?

10B.購入しない施設は何を懸念しているのか?

10C.施設はロボットをどう活かすべきか?

11: メーカーが介護ロボット市場を開拓するためには?

11A.市場の特徴は?

11B.何が上手くいっていないのか?

11C.では、市場開拓には何が必要か?

12: 市場開拓する際の在宅と施設の違いって?

13: 10年後の姿は?

14: 主な介護ロボットの紹介

また、書籍「ロボット技術で、おふくろ介護に希望を託す」は、介護ロボットの導入を検討している介護業界の方や介護ロボット市場の開拓を検討される製造業や販売業の方にも役立つ内容が一杯です。

さらに、国や自治体にありがちな政策的な目線からではなく、ユーザー目線で書かれています。「私たちの日常、あるいは、私たちの事業にどう影響するのか?」という視点で書かれています。

私たちの頭の中では、無意識ながらも「問題認識」→「解決策の検討」→「情報入手」→「興味」→「比較検討」→「意思決定」という一定のプロセスを経て、購入の判断をしているはずです。実はこのようなプロセスを経るのは、身内の介護で悩まれている方だけではありません。施設にロボット導入を検討している方も同じなのです。

このプロセスを意識しながら、わかりやすく介護ロボットや介護保険制度について理解できるように書かれた介護ロボット(+介護保険)について理解いただくための教材(書籍)です。

お申込み、お支払いまでの流れ

① お申し込み

こちらの「お申込みフォーム」(←クリック)からお申込み下さい。

② 受付・発送

ご注文の受付後、特に問題がなければ4営業日以内に発送いたします。ご注文から教材の到着まで1週間ほどお待ち下さい。

③ 教材到着

「レターパックライト」でお送りします。到着まで楽しみにしていて下さい!

④ お支払い

所定の口座(ゆうちょ銀行)に送金下さい(手数料はご負担願います)。

お支払い方法

振り込み(後払い)

教材と一緒に請求書をお送りいたします。

教材到着後、2週間以内にお振込み下さい。

【注意】

- お支払いは基本的に「後払い」です。

- 教材の発送時に請求書を同封いたします。

- ゆうちょ銀行送金(振り込み)の控えをもちまして領収書の代わりとさせていただきます。

お届け方法

- 「レターパックライト」でお送りします。ご注文から教材到着まで1週間ほどお待ち下さい。

料金

2,960円/部(税込み) *送料込み

お申込みはこちら!

お申込みフォーム

個人情報の保護について

ご提供いただいた個人情報は、厳重に管理し、当会が定めるご案内目的以外、法令に定める場合を除き、個人データを事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供することはございません。詳しくは「個人情報の取り扱い」ページをご覧下さい。

資料・レポート

まもなく公開予定です(近日公開)