5.市場開拓に向けた課題と対策

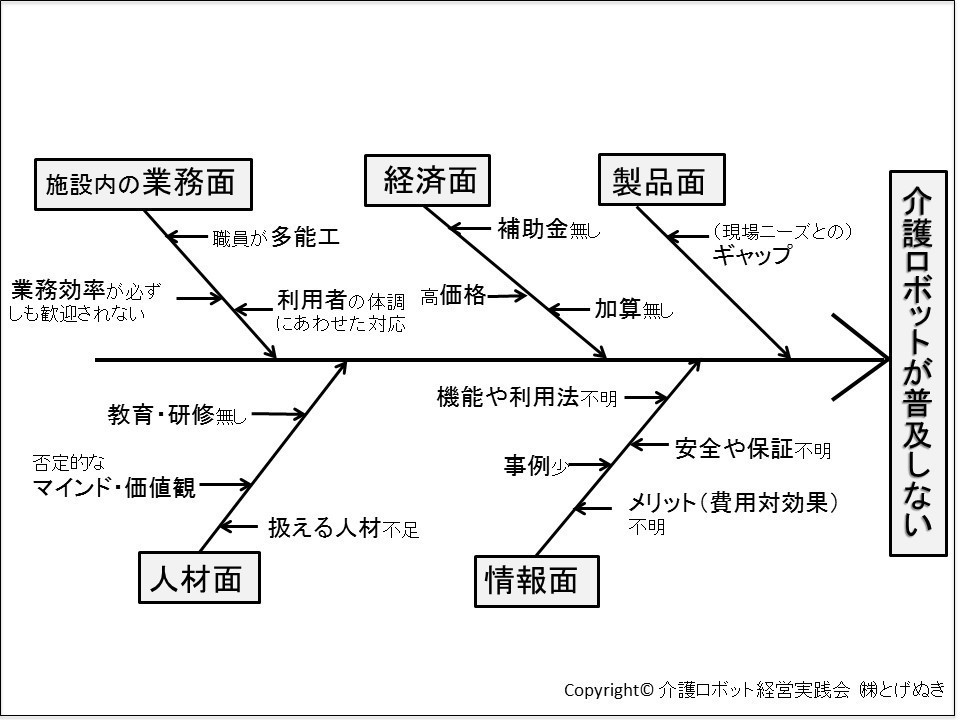

介護ロボットの普及に向けた課題で最もよく指摘されるのは「値段が高い!」ということです。確かにその通りなのですが、実際にはこれ以外にもさまざまな課題があります。市場開拓の課題、つまり「介護ロボットが普及しない」理由として、私は下記の特性要因図に示した通り大きく5つの要因があると考えています。それらは、1)製品面、2)経済面、3)情報面、4)人材面、5)業務面、となります。

ちなみに、下図は私が2011年に作成したものです。今は補助金制度が充実してきて、当時に比べるとかなり改善されてきました。でもこれらの課題がすべて解決されたわけではありません。

(1)製品面の機能や使い勝手に改善の余地あり

「介護ロボットが普及しない」理由として、まずは「製品面」の課題があります。市販されている介護ロボットには、技術的には優れていても、機能面や使い勝手などの面でまだまだカイゼンの余地があります。その理由は、開発側が介護現場に入り込んでニーズを十分にくみ上げたというより、技術先行で開発された製品が多いからです。つまり、「(現場ニーズとの間に)ギャップ」があるのです。

今、国や自治体が積極的に企業のロボット開発を支援しています。市場の原理が働き、またロボットメーカー間における熾烈な競争などにより、このギャップについては時間の経過とともに埋まっていくはずです。そのためにも、ロボットメーカー側が開発の初期段階から介護現場を巻き込み、介護現場をよく観察し、ロボットの活用シーンはもちろんのこと、その前後の作業工程(含:準備や片付け)、保管場所、不測の事態への対応方法など、さまざまな側面をユーザー視点で検討した上で開発すべきでしょう。

(2)価格がまだ高すぎる

次に「経済面」の課題があります。介護ロボットの多くは、介護施設の管理者の感覚ではかなり高い価格が設定されています。月々の利用者負担が数百円程度の福祉用具と比較すると桁違いの金額です。価格感に関しても「売り手」であるメーカーと「買い手」となる施設の間には大きなギャップが生じています。

その大きなギャップを埋める解決案として、購入時における補助・助成金や介護報酬に(介護ロボットを使うことによる)加算を望む声が多く、政府では介護報酬に新たな加算を加える検討が進められています。今、平成30年度の介護報酬改定に大きな注目が集まっています。

介護ロボットは、施設にとってまだ「高価格」な買い物です。これについては政府の後押しもあり、今後は10万円クラスの安価なロボットが開発されてくるはずです。

また今後、ロボットメーカーには、公費を当てにするばかりではなく、ロボットから余計な機能を省く、部品を共有化するなどさまざまな工夫をして開発・生産コストを下げる努力も必要です。そして出荷台数が増えてくれば必然的に販売価格が下がるはずです。

(3)情報が不足

3つ目に「情報面」の課題があり、これについても「売り手」と「買い手」の間に大きな隔たりがあります。使う側にとって、介護ロボットを購入する「メリット(費用対効果)が不明」、それに「安全や保証が不明」などが含まれます。また「他の施設での導入状況はどうなのか?」と気になっているのに、介護ロボット導入に関しては「事例が少ない」状態です。あっても「売り手」にとって都合の良いモノが多く、実態がつかめません。このようにまだ情報が限られており、施設にとっては判断が難しい状態です。

後に説明しますが、情報面の解決策のポイントは、わかりやすく「見える化」させることです。メーカー側がマーケティングを強化して、ユーザーに理解してもらえる販促ツールの作成を充実させて、積極的にわかりやすく情報提供していくことで解決できるはずです。逆に、これが下手だと買い手には上手く伝わらず、ギャップが埋まらないままとなるでしょう。

(4)人材面にも課題

介護ロボットの多くは「人の介在」が必要です。それも、「ロボットの運用技術を習得した人」の介在です。しかし、現状は「扱える人材不足」の状態であり、教育・研修制度が充実していません。しかも、「介護は人がやるべき」「ロボットでは心が感じられない」などと介護ロボットに対する「否定的なマインド・価値観」を持っている人がまだいるため、このような先入観を払拭させる取り組みも必要です。

人材面については「ロボットを上手く活用してもらう!」という目的の達成に向けた課題です。これまでのように、納品日に営業マンが納品を兼ねて使い方の説明会を開催するだけでは不十分です。しかし、ユーザー先に何度も出向いていたのではコスト高になるばかりです。そこで、ユーザーに理解してもらえる「わかりやすいツール」の作成に力を入れなければなりません。さらに単にモノを提供するだけではなく、「導入・活用の支援」が重要です。

(5)業務が製造業の環境とは大きく異なる

介護施設内の業務は、効率性を追求して自動化や分業化を進める生産現場やコールセンター業務とは一線を画します。介護職員の多くは「施設利用者さんと会話の機会を多く持つことが(利用者さんの)QOL向上になる」と考えています。しかも、ディズニーランドのごとく「ホスピタリティ」を基本とするのが介護の現場であり、「生産性向上や業務効率が必ずしも歓迎されない職場」です。生産現場や物流倉庫など産業用ロボットが活躍する場とは明らかに異なるのです。

また1人1人の職員は、担当するフロアやユニット単位で守備範囲が決められていて、食事、排泄、入浴をはじめ施設内においてさまざまな業務を行っており、「職員が多能工」の状態です。介護現場の仕事は、労働集約的に作業工程に従い決められた通りに業務を行うコールセンターなどとは異なります。1人で何役も担当しなければなりません。同じ作業を反復的、継続的に行うのではなく、次から次へと「利用者さんの体調にあわせた個別の対応」が求められます。しかし、現状の介護ロボットで可能なことは、機種ごとに限定されており、メリットが局所的です。

(6)製造業で行われているような指標による測定が難しい

以上の通り、課題としては大きく5つあります。今は「価格が高い!」「機能がイマイチ!」と指摘されていますが、今後、価格が下がり、機能面が向上すれば、介護ロボットの普及が大きく進むと考えられます。しかし、価格面と機能面の両方を十分に満足してもらえる水準に達するまでには、まだかなり時間が掛かるのではないかというのが私の実感です。

そのためには、ロボットの導入・活用により「腰の負担が軽減した!」などという局所的なメリットだけではなく、経営全体へのインパクトまでを「見える化」させて導入メリットを実感してもらわねばなりません。これを実現させるためには、受け入れ施設のマネジメントアップ(つまり、人材育成)が不可欠です。

製造業であれば、「生産性」や「サービスレベル」などの「指標」がロボット導入(機械化)に際し、意思決定の判断材料として活用されます。このような「指標」があるからこそ、第三者にも客観的に「違い」がわかります。

これまで介護現場では行政が定めた規制を満たす努力はしてきました。その多くは設備面、人の配置、コンプライアンスなどに関わることです。しかし、オペレーション業務の管理が上手にできていないのです。

そのために、ロボットを導入しても、製造業で行われているような指標による測定が難しいのです。今後はロボット導入・活用の成果をわかるようにするためにも、最低限の「見える化」が必要であり、それを「売り手」が支援しない限り、市場開拓には時間が掛かるはずです。

(補足)国や自治体の事業はこう活かす

介護ロボットの普及に向けて、国やいくつもの自治体がさまざまな支援策を打ち出しています。神奈川県では、平成22年(2010年)度から国に先駆けて介護ロボットの普及推進に向けた取り組みをスタートさせました。その後、神奈川県を追随するような形で、国や他の自治体が介護ロボットの開発・実用化に向けて、さまざまな取り組みをしてきました。

(1)国や自治体の取り組み

国では経済産業省および厚生労働省が介護ロボット普及の旗振り役を担っています。自治体では神奈川県をはじめ、新潟県、岡山市などが介護ロボット関連の事業を実施してきました。今ではさらに多くの自治体が介護ロボット普及に向けてさまざまな事業を実施するようになっています。

国や自治体では、事業にいろいろな名称が付けられていますが、民間企業と異なり単年度単位で予算が編成されます。そのため、似たような取り組みを継続しているにもかかわらず、事業の名称、予算額、取り組み内容などが年度によって異なることがあります。介護ロボット関連の事業も同様です。

これまで介護ロボットの普及に向けて全国各地で実施されてきた支援策は、大きく1)開発支援、2)試験導入・実証実験、3)購入補助、4)リサーチ、それに5)普及推進活動、と分類することができます。

次に、以下の通り「売り手」視点で国や自治体の支援策に参加するメリット・デメリットを説明します。

ァ. 開発支援

「開発支援」は介護ロボットを開発する製造事業者に対して、主に経済面の支援をする取り組みです。ロボットを開発する企業に「開発を急いで製品化してください!」と応援するために開発費用を補助する取り組みです。補助する金額は十万円程度から億単位と事業によってマチマチです。「開発支援」のメリットは、金銭的な支援を受けることができること。一方、デメリットは補助金獲得や報告のための煩雑な書類作成業務が増えることです。

イ.試験導入・実証実験

「試験導入や実証実験」は、実際に介護ロボットを試験的に介護施設などに導入する取り組みです。試験導入・実証実験といっても、数時間程度の「お試し使用」の場の提供から、数カ月以上も施設に導入してもらい、効果測定を目的に使用することもあります。さらに、あくまで後に購入してもらうことを前提にした試験導入・実証実験もあります。

「開発支援」ではロボットの開発事業者が補助対象ですが、「試験導入や実証実験」ではロボットを使うユーザーを巻き込むことになります。「モノ(ロボット)は開発したが、介護の現場で使ってもらう場がない!」という、実証の場を探している企業にとっては非常にありがたい機会です。

また、この取り組みでは、評価すべき対象を明確にして介護する側・される側のロボット使用の主観や有効性、それに介護業務の負担軽減などを評価するための効果測定が義務付けられていることがあります。

効果測定は「顧客の声」を集める絶好の機会ですので、有意義なデータが集められるように、戦略的・計画的に行うべきです。試験導入や実証実験を通じて効果測定を行う際は、きちんと説明会を開催して記入方法や記入時の注意事項などを可能な限り文書化して、施設の担当者に教えてあげましょう。

ウ.購入補助

「購入補助」は、既述の「試験導入」や「実証実験」の一部の場合がありますが、お金を出してロボット導入を検討する「買い手」の金銭的な負担を軽減してあげる取り組みです。これは、ロボットメーカーにとって直接的なメリットがないようにも思えますが、国や自治体の「購入補助」の制度が充実すればするほど購入者が増え、売上アップにつながります。

平成27年度の厚生労働省の補正予算では、なんと50億円以上もの公金を用意して、1台につき90万円そこそこと上限こそありましたが、10/10の補助をしました。この時には多数のロボットが施設に導入されると同時に、多数の販売事業者が恩恵を受けました。

エ.リサーチ

「リサーチ」は、いわゆる介護ロボットに関するマーケット調査です。調査の対象は、施設あるいは個人であることがあります。施設や個人を対象に介護ロボットの認識、関心度、市場状況などを調べることになります。調査が終了すると、事業の受託事業者が冊子を製本して関係先に配布する、あるいはホームページ上で公開するといったことが行われます。

なお、介護ロボット関連の調査結果をチェックする際にはいくつか注意点があると考えています。まず、「介護ロボット」の定義が人によってマチマチであるということです。介護ロボットという同じ言葉を用いていながら、人によってイメージするものがさまざまなので、それが少なからず調査結果に影響するということ。

また、統計上は「介護ロボットを導入している!」「購入した!」となっていても、実際には使われていないケースも多いということです。つまり、アンケート形式の調査では、表面的なデータを集めることができても、本当の実態は直接ヒアリングしないとなかなか掴めないというのが介護ロボット市場ではないでしょうか。

オ.普及推進活動

「普及推進活動」は、介護ロボットの普及や推進を目的に行われるさまざまな活動です。代表的なのは、介護ロボット関連のイベントです。展示・説明・体験などができる場の提供、それに研修の開催などが該当します。住宅展示場、子供向けの学習教室など、実にさまざまなイベントに介護ロボットが登場するようになりました。

(2)国や自治体事業の活かし方

ァ. 持ち込みが狙い目

メーカーとして国や自治体の事業をどのように活かすべきであるかということをお伝えします。

大きく2つの方法があります。1つは、事業化された枠組みの公募案件に応募する方法です。これは非常に簡単であり、メーカーが国や自治体事業に参加する多くの場合はこの方法です。これについてはいくつか注意点があるので後で説明します。

もう1つは、自ら提案して自治体に予算化してもらう方法です。いわゆる「持ち込み案件」です。これは企業の製品を上手くメディアに取り上げてもらうためにPR会社がテレビ局などに企画を持ち込むのと同じ発想です。介護ロボットは新しい分野であり、しかも担当者が1~3年で交代することも影響してか、自治体はどこも「ロボットの普及に向けて何をすべきか?」と試行錯誤しています。それに、彼らも情報が欲しいのです。

そこで「これこそ、新しい取り組みです!」と彼らの手柄になるような新しい企画を持ち込んであげるのです。その際のポイントとしては、自社ロボットを主役にさせないで、例えば「認知症予防」や「腰痛予防」など「ある別の目的」が存在し、そこに付随するツールとして自社ロボットが採用されたような名目にするのです。自治体も特別な理由でもない限り、明らかに特定企業のプロモーションを肩代わりする事業は避けたいからです。

だから、「介護予防や認知症予防のエクササイズを県内に普及する!」という名目の事業であっても、実際には自社ロボットのプロモーションだったりするわけです。介護ロボットのように市場がまだ成長していない間は、自社投資によるプロモーションだけではコストをペイすることは難しいはずです。

プロモーション自体が資金の持ち出しになりかねません。そこで「税金の力を拝借する!」という手段を活用するのです。ただし、国や自治体を頼りにすることは継続性や再現性もない手法です。自ら稼げるようになるわけではありません。あくまでスポット的、あるいは次なるステップを踏まえたプロモーションとして捉えるべきでしょう。

イ.お互いの目的が違うことを認識する

国や自治体の事業を上手に活かすためには、彼らがどういう目的で事業に取り組んでいるのかを理解する必要があります。

まずは、お互いの目的の違いを認識するべきです。例えば、介護ロボット絡みのイベントは各地で開催されています。イベントの多くは「講演」「ディスカッション」「ロボット展示」などの組み合わせです。私自身、ロボット関連のイベントの企画・運営を過去に何十回以上も行ったことがあり、また講演者として呼ばれたことも何十回以上もあります。

このようなイベントへの参加に関し、展示企業は見込み客開拓のための販促機会として捉えているでしょう。一方で、国や自治体では普及推進が目的かもしれません。また企業側の視点では、全く見込み客になり得ない人(例えば、子供)ばかりが集まるイベントへの出展は時間の無駄と考えるかもしれません。

このように企業にとって来場者が購入者になり得ないイベントも少なくないのです。人員や時間に余裕がある場合は良いでしょうが、担当者が1人、2人しかいなければ、営業日は1日たりとも無駄にできません。国や自治体の事業では、イベントを開催すること自体が目的になっていることも少なくありません。企業の目的とは明らかに違うのです。

さらに、損益に対する認識も違います。一般的に、ロボットに限らず、民間企業は集客活動の一環としてイベントに参加するはずです。だから直ぐにビジネスに結び付くかどうかは別として、イベント出展には費用が掛かっており、それに見合うリターンが後に見込めないと困ります。イベント出展は投資の1つなのです。

一方、国や自治体事業では、「イベントを開催した!」ということを成果と捉えるケースも少なくありません。そこには損益という概念がないのです。もっと正確に表現すると、仮に来場者数が少なくて「あまり上手くいかなかった!」と反省することがあっても、税金を使っているにすぎないので(直接的には)誰かの懐を痛めることはないのです。

公的機関の視点だと「民間企業はお金のことばかりを気にする!」などと指摘しがちですが、イベント参加には人件費などが発生している以上、お金のことを気にするのは当然のことです。国や自治体事業は、税金投入による運営であるため、実施したことが成果となり、「集客できた・できない」については民間企業のような心配は不要です。

このように、同じ場で同じイベントに一緒に関わっていながら、お互いの目的が違うことを認識しておくとスムーズにコトを進めることができるはずです。

ウ.担当者が短期で入れ替わる

国や自治体事業では1~3年くらいで担当者が交代します。行政職の方は短期間でさまざまな部署を経験します。例えば、環境や税務などの部門から異動してきて、新たに福祉や介護ロボットなど未経験の分野を担当することになります。新担当になると前任者がやっていたことをそのまま引き継ぎ、慣れてきた頃に再び異動していくというパターンを繰り返します。これが繰り返されると、誰も介護ロボットのような新分野に精通することがありません。

また、殆どの人は安定した公務員という立場で異動を繰り返しながらキャリアを積んでおり、自らリスクを負って事業(商売)をしたことはありません。おまけに、民間企業で仕事をしたこともない人が殆どです。だから、国や自治体などの政策や役所の仕事は良く知っていても、商売(ビジネス)には精通していません。。こういう点も踏まえなければなりません。

だから、国や自治体という他人が用意した枠組みに受け身になって乗っかるだけではなく、自社の戦略に照らし合わせ、その一環として国や自治体事業の活用を検討すべきなのです。彼らの動向に振り回されるのではなく、先に述べた通り「持ち込み」を含め逆に提案できるようになることが望まれます。

国や自治体の支援策のポイント

- 国や自治体の支援は、大きく「開発支援」「試験導入・実証実験」「購入補助」「リサーチ」「普及推進活動」の5つ

- 国や自治体事業の活かし方は、「公募案件に応募する」と「企画を持ち込む」の2つ。継続性はなくスポット的な施策にしかすぎないが、「持ち込み」は狙い目

- 自治体と民間では損益に対する意識を含め事業に参加する目的が違うことを認識する。担当者も1~3年で交代する

さて、レポート『特異な介護ロボット市場を理解しよう!』は如何でしたか?

このような市場を果たしてどうように開拓すべきか?

それについては、教材「介護ロボット市場開拓のマーケティング」を参考にしてみて下さい。

資料・レポート

近日公開予定