1.高齢化、人手不足、新産業

わが国の介護分野を取り巻く環境をキーワードでまとめると「高齢化」、「人手不足」となります。日本は世界に例を見ないスピードで高齢化が進行しています。1950年には総人口の5%に満たなかった65歳以上の高齢者人口は1970年に7%を超え、1994年には14%を超えました。

そして、2017年9月の総務省の発表では27.7%とまさに「超高齢社会」となっています。今後、総人口が減少する中で、高齢化率は上昇を続け、2060年には約40%に達し、2.5人に1人が65歳以上になることが予測されています。

また、前々から地域における介護・医療システムのあり方が問われており、介護現場においては、人材を取り巻くさまざまな課題がクローズアップされており、良質な介護サービスの充実に向けた取り組みが求められていました。

このような背景から、慢性的な人手不足に悩まされているのが介護業界です。介護保険制度が創設された2000年当時は約55万人であった介護職員が2013年には約176万人にまで増加しています。介護職員は増え続けているのですが、今のペースで増加しても要介護の高齢者が増加する2025年には約38万人の介護職員が不足するとの見通しが厚労省から発表されています。

そのような課題への解決策としてさまざまな取り組みが行われています。例えば、1)外国から労働者を連れてくる、2)ロボット技術を活かす、3)業界のイメージアップを図る、などです。「外国から労働者を連れてくる」という海外労働者の受入れについては、日本とインドネシア、フィリピンおよびベトナムとの間で締結された経済連携協定(EPA=Economic Partnership Agreement)に基づき、インドネシア人・フィリピン人・ベトナム人の看護師・介護福祉士候補者の受入れが開始されています。

インドネシアからの受入れは2008年(平成20年)度、フィリピンからの受入れは2009年度、ベトナムからの受入れは2014年度からそれぞれスタートしています。また、海外労働者の受入れという点に関しては、EPAに加えて外国人技能実習生制度があります。農業、漁業、建築などが技能実習の職種となっていますが、介護分野が新たに職種追加されました。政府は2017年11月から介護分野でベトナムの外国人技能実習生の受け入れを開始します。まずベトナムから3年間で1万人の参加を見込んでいるのです。

このように海外から一時的に労働者を受入れていますが、特にEPAを通じて入国する人数はベトナムからの受け入れを開始した2014年度から増えており、2016年度に671名、2017年度には752名にまで達しました。しかし、外国人技能実習生制度については、人材育成が本来の目的であり、ベトナムから3年間で1万人が来日したとしても介護人材の不足を解決するまでには至らないでしょう。

そこで、解決策としてロボット技術に期待が高まっているのです。国内では90年代前半のバブル崩壊から長らく経済が低迷しました。低迷していた国内経済を立て直すために新たな活路を開く必要があったのです。新たな活路として、1つはアジアやアフリカなど海外市場の開拓があります。もう1つは国内成長分野での活路です。

医療・介護は、エネルギーや農業などと並び数少ない注目の成長分野であり、わが国の世界に冠たるロボット技術を駆使して介護現場のニーズに合ったロボットを開発すれば大きな市場が創造されるという期待が寄せられているのです。そんな期待もあり、現在、さまざまな企業が介護ロボット市場への参入を検討しています。

2.期待ばかりが大きい介護ロボットの市場

今、注目されているロボットは、大きく産業用ロボットと非産業用のサービスロボットの2つに分類されます。産業用ロボットは、工場や物流倉庫などで活躍しているものです。一方、サービスロボットには、医療、介護・福祉、清掃、受付・案内、教育、レスキュー、家事支援など用途によって実にさまざまな種類があります。今後は、特にサービスロボット市場の伸びが期待されています。

平成22年(2010年)度ロボット産業将来市場調査(経産省・NEDO)によると、国内ロボット産業の市場規模は8,600億円でしたが、2020年には2.8兆円、2025年には5.2兆円、そして2035年には9.7兆円にまで膨らむと推計されています。

中でも、サービスロボットについては、2013年の600億円が2020年に1兆円、2025年に2.6兆円、そして2035年には4.9兆円になるとの試算です。つまり、産業用ロボットの市場は大きく伸びるのですが、サービスロボットの市場は遅くても2030年頃までには、産業用ロボットを凌ぐ規模にまで成長すると期待されているのです。サービスロボット市場がロボット産業全体に占める割合は、2013年の時点ではわずか7%にすぎませんでした。この試算の通り順調に市場が大きくなれば、2020年には36%、そして2025年には50%と半分を占めるまでに成長するのです。ちなみに、矢野経済研究所の調査では、国内の介護ロボット市場規模が2020年度には349億8000万円まで拡大すると予測しています。

また政府のロボット新戦略の介護ロボット市場の目標値は2020年に500億円となっています。市場規模の試算にはバラツキがありますが、介護ロボットはそれほど遠くないうちに500億円程度の市場規模に到達することは間違いないはずです。それ以降も、市場は大きくなるはずですが、どの程度のスピードで成長するかについては、調査機関によって試算された数字がマチマチです。

介護ロボットは、そんな成長が期待されるサービスロボットの1つに分類されます。明確な定義はありませんが、介護される人や介護する人を支援する目的で、介護現場などで使われる先端機器やシステムの総称です。対象分野は、移乗・移動支援、入浴介助、排泄介助、食事介助、睡眠管理、床ずれ防止、歩行支援、握力補強、読書支援、コミュニケーション、セキュリティ、メンタルケアなど広範囲にわたっています。そのために、人によって介護ロボットに対するイメージはさまざまです。

私が公益社団法人かながわ福祉サービス振興会で2010年に介護ロボット事業をスタートさせた際は、【図表:介護ロボットの種類】の通り、介護ロボットを大きく、1)介護者支援型、2)自立支援型、および3)コミュニケーション・セキュリティ・メンタルケア型、の3つに分類しました。

3.国は「5ヵ年計画」で安価なロボットの開発を支援

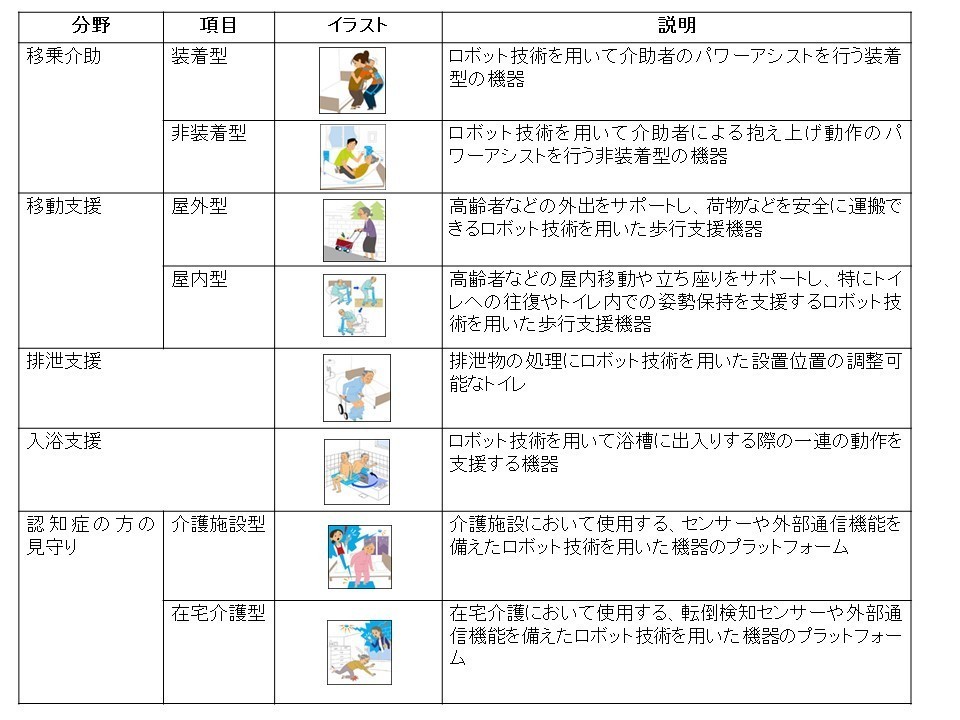

また、国の動きとしては、経済産業省と厚生労働省が介護ロボットの重点分野として5分野8項目を定めて開発支援を行っています。5分野8項目は、下図に示してある通り、1)移乗介助機器(装着型)、2)移乗介助機器(非装着型)、3)移動支援機器(屋外型)、4)移動支援機器(屋内型)、5)排泄支援機器、6)入浴支援機器、7)見守り支援機器(介護施設型)、8)見守り支援機器(在宅介護型)、となっています。

出典: 経済産業省ホームページ

なお、平成29年10月、経済産業省と厚生労働省は、ロボット技術の活用により高齢者等の自立支援を実現するべく、「ロボット技術の介護利用における重点分野」(平成24年11月策定、平成26年2月改訂)を改訂しました。

上記の5分野8項目に「1分野5項目」が追加され、合計6分野13項目となりました。追加されたのは下記の通りです。

○「移動支援」に追加

- 高齢者等の外出等をサポートし、転倒予防や歩行等を補助するロボット技術を用いた装着型の移動支援機器

○「排泄支援」に追加

- ロボット技術を用いて排泄を予測し、的確なタイミングでトイレへ誘導する機器

- ロボット技術を用いてトイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動作を支援する機器

○「見守り・コミュニケーション」に追加

- 高齢者等とのコミュニケーションにロボット技術を用いた生活支援機器

○「介護業務支援」(←新しく追加された分野)

- ロボット技術を用いて、見守り、移動支援、排泄支援をはじめとする介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢者等の必要な支援に活用することを可能とする機器

ちなみに、第二次安倍内閣が掲げる成長戦略で平成25年(2013年)6月に閣議決定されたのが「日本再興戦略」です。日本再興戦略には、安価で利便性の高いロボット介護機器を開発するために「ロボット介護機器開発5ヵ年計画」が盛り込まれました。この計画には成果目標が設定されました。その1つがロボット介護機器の市場規模を2020年に約500億円、2030年に約2,600億円にすることです。

平成22年(2010年)度ロボット産業将来市場調査(経産省・NEDO)によると、サービスロボットの市場規模は2030年頃までに3兆円くらいになり、そのうち介護ロボットが占めるのが2,500億円くらいになるとの試算です。このような成果目標の達成に向けて2013年に「ロボット介護機器開発5ヵ年計画」が発表されたのです。

資料・レポート

近日公開予定