介護施設向け支援のご案内

介護ロボット経営実践会では、介護ロボットやICTの導入・活用支援を行っています。補助金に頼るだけでなく、明確な目標を設定し、計画を立てて実行し、継続的に改善する仕組みの構築を重視しています。

多くの施設では効率化や負担軽減を目指し、主に補助金を活用して導入を行っていますが、当会ではそれに加え、経営力の向上を目指し、「ブランディング」と「人材育成」の支援にも力を入れています。

また、「ロボット導入・活用で介護経営を最強化する」という支援コンセプトを掲げており、ロボットやICTなどを戦略的に活用することで得られる副次的なメリットにも着目し、介護経営の最強化を目指します。

なお、副次的なメリットの詳細については、このページの下の方に記載があります。こちらをクリックしてご確認ください。

2.サービスの内容

介護ロボット・ICT等の導入・活用の最大化支援

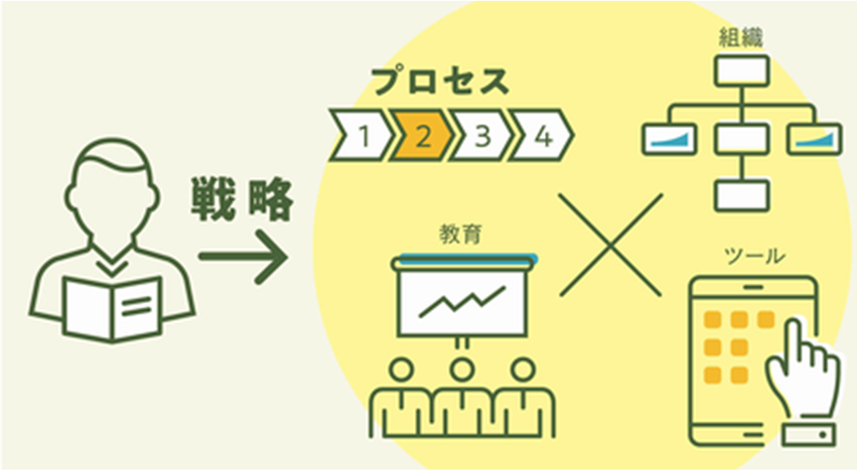

介護ロボットやICTを最大限に活用するための「仕組みづくり」の支援を行っています。これは、機器の操作方法の指導、補助金の獲得支援などとは異なります。この支援には以下の内容が含まれます。

(1)業務プロセス改善

日常的に業務プロセスの改善を行える組織運営を目指します。継続的な業務プロセス改善の活動を通じて、必要なテクノロジーを段階的に上手に活用できることを目指します。

(2)デジタルトランスフォーメーション(DX)支援

(1)の延長として、施設や事業全体のデジタルトランスフォーメーションをサポートします。業務やタスクのデジタル化・自動化を通じて、効率化と品質向上を実現します。

(3)プロジェクトマネジメント

テクノロジーを最大限に活用するためには、施設内で計画的にプロジェクト(委員会)を運営する必要があります。計画(P)、実行(D)、監視(C)、改善(A)を一貫してサポートし、プロジェクトの進行管理やリソースの調整を行い、目標達成を支援します。

(4)ブランディング

介護ロボットやICTを最大限に活用する一環として、法人や施設のブランド力を強化し、信頼性と認知度を向上させます。これが先に述べた「副次的なメリット」の一つです。上手に仕掛け、市場での競争力を高めるためのブランディング戦略を提供します。

(5)人材育成

目標を明確にし、計画を立てて実行し、継続的に改善する仕組みを構築する先導役を育成します。これは機器やAIツールの操作方法に長けた人を育成することとは異なります。

3.サービスの提供方法

(1)教育・研修プログラムの提供

施設(法人)内の関係者を引き込み、上記のテーマに関して、必要に応じて教育・研修プログラムをご用意いたします。スタッフのスキル向上と組織全体のレベルアップを図ります。

(2)アドバイザーとして定期会議等への参加とアドバイス

経済的な負担の大きいコンサルティングではなく、アドバイザーとして現実的な支援を提供します。具体的な問題解決や方針決定をサポートします。

- 定期会議への参加: 施設の定期会議(例:〇〇委員会など)に参加し(含:オンライン)、専門的な視点からアドバイスを提供します。

- 個別相談: 必要に応じて個別の相談に応じ(含:オンライン)、具体的な解決策を提案します。

詳細な情報やご相談は、ぜひお問い合わせください。あるいは下記の「5.初めてご利用される方のサービス」欄のサービスをご利用ください。

5.初めてご利用される方のサービス

(1)単発相談(Zoom開催)

Zoomを使って開催する個別の面談サービスです。無料でご利用いただけます。次のようにお考えの施設長様などにおすすめします。

- 経営力強化に向けて、戦略的に介護ロボットやICTを活用するポイントを教えてもらいたい

- ブランディングのコツを教えてもらいたい

- 法人内の研修や勉強会に講師としてお願いしたいので、相談したい

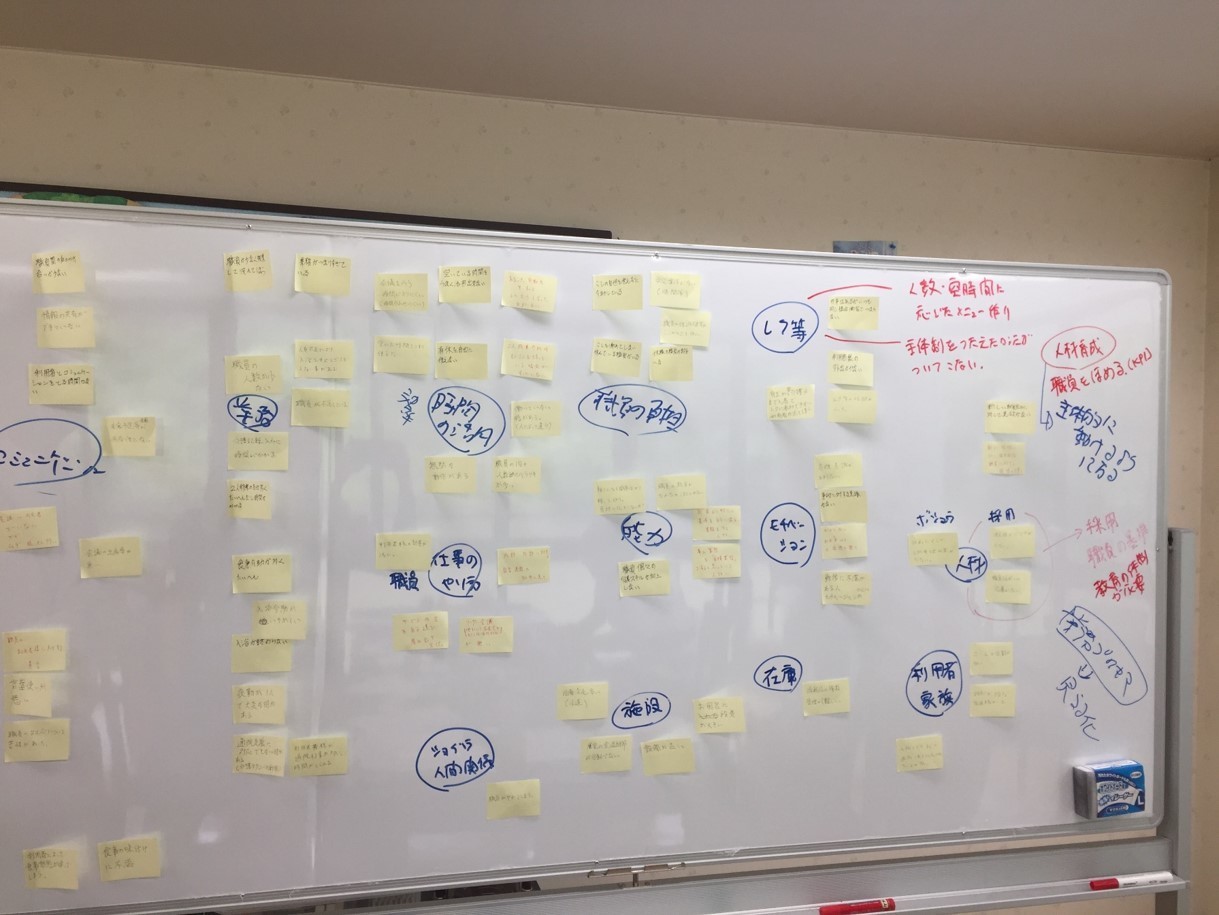

(2)(再)課題設定ワークショップ

ピンボケを防ぐ未来への道:課題設定が目標達成のスタート

目標(あるべき姿)を掲げて、そこへ到達するためには、「現状」とのギャップを埋めるための課題設定がとても重要です。

これがスタートであり、この段階にて課題設定が上手くできていないと、ロボット・ICTなどの選定→導入→活用を含めて、後の工程で行うことが全てピンボケ(的外れ)になる可能性があります。

後の工程に大きく影響するからこそ、「やったつもり」「できているつもり」の課題設定を、この機会に改めて実行してみませんか? そして、体系的に整理してみませんか?

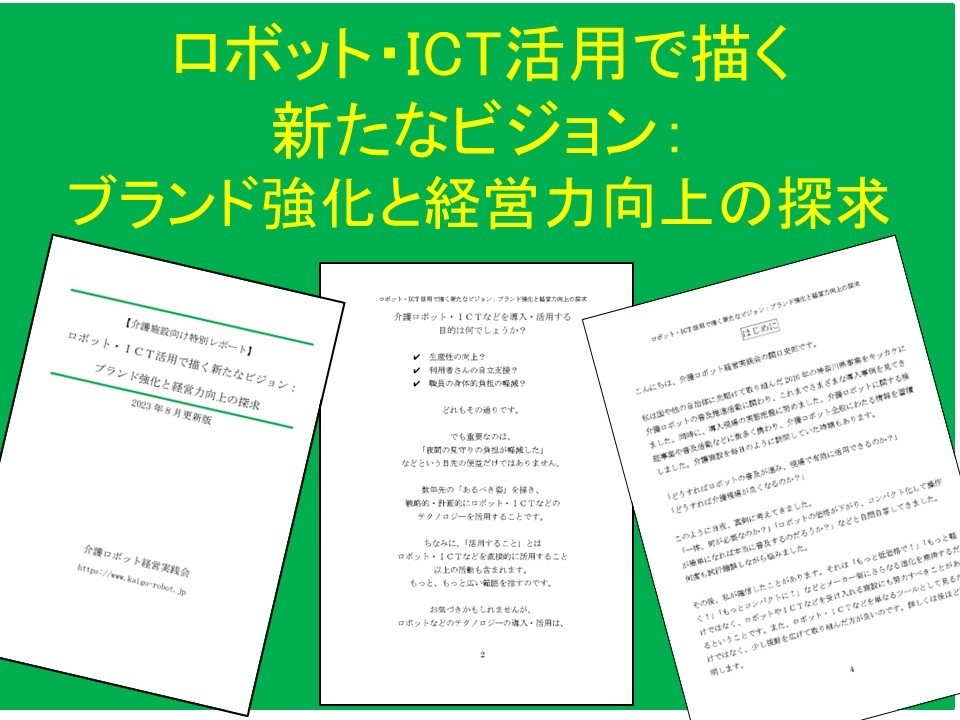

(3)特別レポート(PDF版)

ロボット・ICT活用が描く新たなビジョン:ブランド強化と経営力向上の探求

- 導入・活用を機に、職員(人材)を育成したいと思いませんか?

- ブランド力を強化したいと思いませんか?

- 人材不足の問題を解決したいと思いませんか?

- 業務プロセスのカイゼンを進めたいと思いませんか?

お気づきかもしれませんが、ロボットなどのテクノロジーの導入・活用は、PR(法人のイメージアップ)、人材育成・業務プロセスのカイゼンなどにも大いに役立ちます。ただし、「あるべき姿」を描き、戦略的・計画的に活用することが求められます。

そこで、介護ロボット・ICTなどの積極的な導入・活用を機に、経営力向上を目指すポイントを「特別レポート」としてまとめました。

詳細は、こちら(↓)をクリックしてご確認ください。

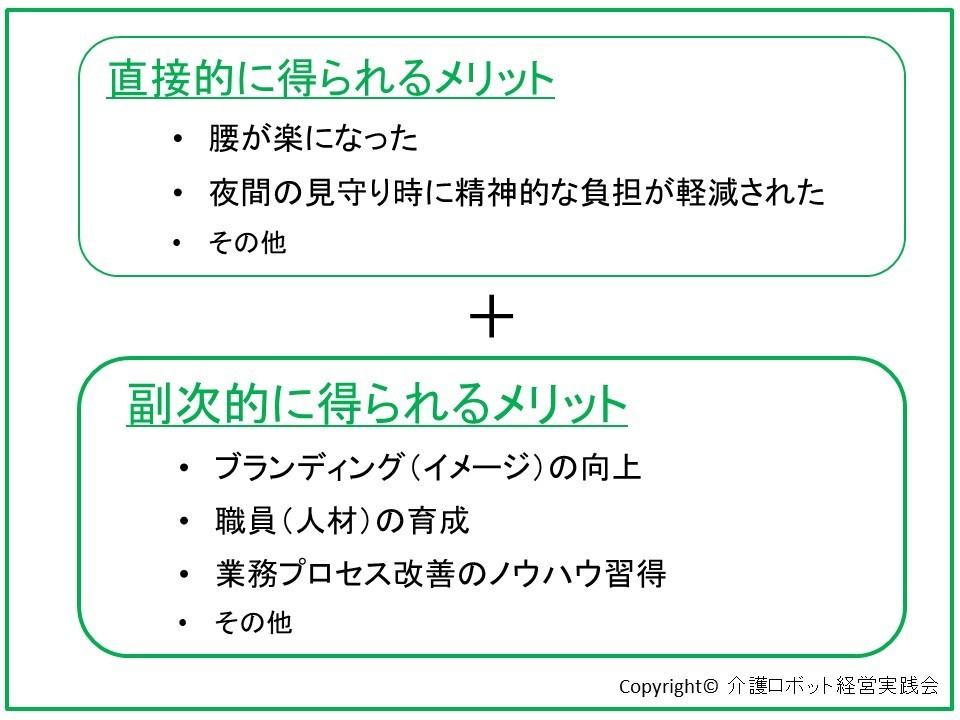

6.【補足】導入・活用で得られる直接的&副次的なメリット

ロボットやICTを活用することによって、「腰が楽になった!」「手書きの申し送りを止めたら、職員一人あたりの残業時間が月〇時間も減った」「夜間の見守り時に精神的な負担が軽減された!」など、直接的に得られるメリットがいくつもあります。

これらのメリットは、ロボットやICTを正しく活用することで享受できる恩恵(直接的なメリット)です。しかし、直接的なメリットだけに焦点を当てるのではなく、より広い視点からロボットやICTの活用を捉えることが重要です。それが「副次的に得られるメリットにも注目したアプローチ」となります。

副次的なメリットとは、介護ロボットやICTなどの「活用を工夫すること」によって得られる追加的な便益のことを指します。ロボットやICTの活用は、元々の目的以外にも意外な形で便益をもたらすことがあるのです。

ちなみに、「活用を工夫すること」とは、単に機器を使う方法をあれこれ考え出すことだけではありません。それには、所有していることをアピールしたり、他の要素と組み合わせることで新たな価値を生み出すことも含まれます。施設がより創意工夫を凝らすことで、追加のメリットをさまざまな面において享受できるのです。

副次的なメリットには、例えば以下のようなものがあります。

多くの施設には、これらの副次的なメリットを見落としています。これらは、創造的な視点や戦略的なアプローチによって引き出すことができます。

しかし、戦略的かつ計画的に取り組まなければ得られません。単にロボットやICTを活用すれば得られるものではないのです。これらの副次的なメリットは、長期的な視点での便益をもたらす重要な要素となります。

当会は、これらのメリットを最大限に引き出すために、民間企業向けのノウハウを転用し、法人(施設)内における課題設定、戦略立案、それに実践までと幅広い支援を提供しています。

関口と申します。アメリカの大学でオペレーション・マネジメントを学び、コールセンターの改革や物流システムの構築など、業務プロセス改善プロジェクトに従事してきました。PDCAサイクルやプロジェクトマネジメントについては、理論と実践を通じて学びました。

また、中小企業の事業部責任者としてメディアを活用したマーケティングを経験し、そのノウハウを介護ロボットの普及活動に活かしました。これにより、何度もメディアで取り上げられる機会を得ました。

2010年に神奈川県委託事業で介護ロボットの仕事を始め、神奈川県、埼玉県、宮城県などで介護ロボット関連事業を支援してきました。全国各地の自治体、団体、介護サービス事業者からの依頼を受け、セミナーや研修で講師を務めてきました。

- 自治体:新潟県、長野県、石川県、和歌山県、川崎市、出雲市、他

- 団体:津軽地区老人福祉協会、埼玉県老人福祉施設協議会,一般社団法人全国個室ユニット型施設推進協議会、他

- 介護サービス事業者:公開していません

私は、アカデミックな理論や大手シンクタンクが作成するような見栄えの良い資料作成に重点を置くのではなく、現場の職員たちの経験や知恵を引き出し、一緒に問題解決に取り組むことを重視しています。実践的な改善策を現場と共に考え、持続可能な改善を目指します。

お知らせください!

介護施設向け支援の内容について、何かご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。

「お問い合わせフォーム」をご利用いただけます。

無料レポート・資料

のご案内

まもなく公開予定です(近日公開)